法定相続人は、相続人と何が違うの?

このような疑問についてお答えします。

相続と相続人

相続

相続とは、亡くなった人の財産などの権利と義務を、残された家族などが引き継ぐことです。(民法896条)

権利というのは、プラスの財産、例えば、預貯金、株式、家や土地などの不動産、貴金属などを指します。

義務というのは、マイナスの財産、借金や保証債務(保証人になっている場合)などを指します。

そして、これら、亡くなった人の財産を引き継ぐ人を相続人といいます。

相続人と法定相続人

遺言が作成されていれば、遺言に記された人を相続人にすることができます。

遺言が作成されていない場合は、民法で定められた相続人(=法定相続人)が集まって、遺産分割協議を行います。

法定相続人それぞれが相続する割合(=法定相続分)も民法に規定があります。

しかし、ご注意ください。

法定相続人や法定相続分は、一つの目安や基準であって、そのように分けなければいけないというものではありません。

遺言も遺産分割協議も、法定相続人以外の人に、法定相続分以外の割合で、相続させたり遺贈したりすることが可能です。

法定相続人と法定相続分

目安になるものではありますが、民法で定められた相続人(=法定相続人)が誰になるのかについて、みていきましょう。

法定相続分と併せて解説します。

配偶者がいる場合

配偶者がいる場合、いない場合で、ご説明していきます。

配偶者がいる場合は、配偶者は必ず法定相続人です。

しかし、内縁の夫や妻、離婚した夫や妻は、配偶者にはあたりませんので、法定相続人にはなりません。

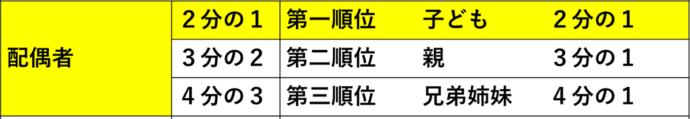

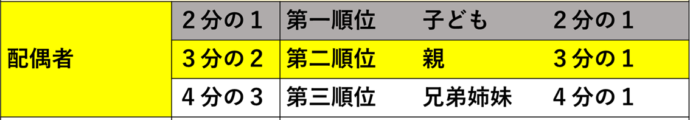

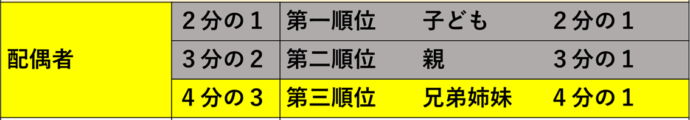

配偶者+子ども

配偶者がいて、子どもがいる場合は、配偶者と子どもが法定相続人となり、それぞれが遺産の2分の1ずつを相続します。

そして、子どもが、親や兄弟姉妹に優先して、法定相続人になります。

なお、養子や認知されている婚外子は子どもと同じ立場です。

子どもが亡くなっている場合は、その子ども(=孫)が法定相続人になり、遺産の2分の1を相続します。

これを代襲相続といいます。

孫が亡くなっている場合はひ孫が、ひ孫が亡くなっている場合はその子ども・・・というように、直系卑属が法定相続人になります。

配偶者+親

配偶者がいて、第一順位の子どもも孫もいない場合は、配偶者と親が法定相続人となります。

遺産の3分の2を配偶者が、3分の1を親が相続します。

両親のどちらも亡くなっていて、祖父母がいるときは、祖父母が法定相続人となり、遺産の3分の1を相続します。

配偶者+兄弟姉妹

配偶者がいて、第一順位の子ども、第二順位の親がいない場合は、配偶者と兄弟姉妹が法定相続人になります。

配偶者が遺産の4分の3を、兄弟姉妹が遺産の4分の1を相続します。

兄弟姉妹が亡くなっている場合は、代襲相続で、その子どもまでが遺産の法定相続人となり、遺産の4分の1を相続します。

兄弟姉妹の子どもがなくなっている場合は、その子ども、つまり兄弟姉妹の孫は法定相続人にはなりません。

第一順位である子どもが亡くなっている場合、孫→ひ孫・・・といったように続けて代襲相続することとは異なっています。

配偶者のみ

配偶者がいて、子ども・親・兄弟姉妹がいない場合は、配偶者だけが法定相続人となり、全ての遺産を相続します。

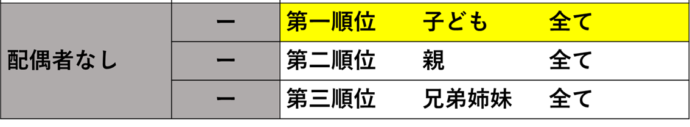

配偶者がいない場合

配偶者がいない場合は、第一順位の子どもが法定相続人となり、全ての遺産を相続します。

代襲相続は、配偶者がいる場合と同じく適用されます。

そして、第一順位(子どもや孫)がいなければ、第二順位の親が法定相続人となり、全ての遺産を相続します。

第二順位(親や祖父母)がいなければ、第三順位の兄弟姉妹が法定相続人となり、全ての遺産を相続します。

配偶者・子ども・親・兄弟姉妹がいない

配偶者・子ども・親・兄弟姉妹のすべてがいない場合は、法定相続人はいないことになります。

全ての遺産が国庫に入ります。

まとめ

今回は、法定相続人について解説しました。

遺言が作成されていれば、原則として、遺言に記された人を相続人にすることができます。

法定相続人以外に相続させたいとき、団体に財産を遺贈したいときは、元気なときに遺言を作成しましょう。